Culture urbaine et mouvements sociaux : un dialogue permanent

Dans les grandes villes, là où le bitume remplace les prairies, la culture urbaine n’est pas seulement une affaire de style, de sons ou de looks. C’est un langage. Un miroir de la rue, qui capte les tensions sociales, les inégalités, mais aussi l’énergie créative de ceux qui refusent de rester sur le carreau. Ces dernières années, ce lien entre culture urbaine et mouvements sociaux a pris une ampleur qu’on ne peut plus ignorer : musique engagée, mode revendicative, médias alternatifs et conscience collective montante. Pas besoin d’aller chercher bien loin pour voir à quel point ces mondes s’entrelacent. On est en plein dedans.

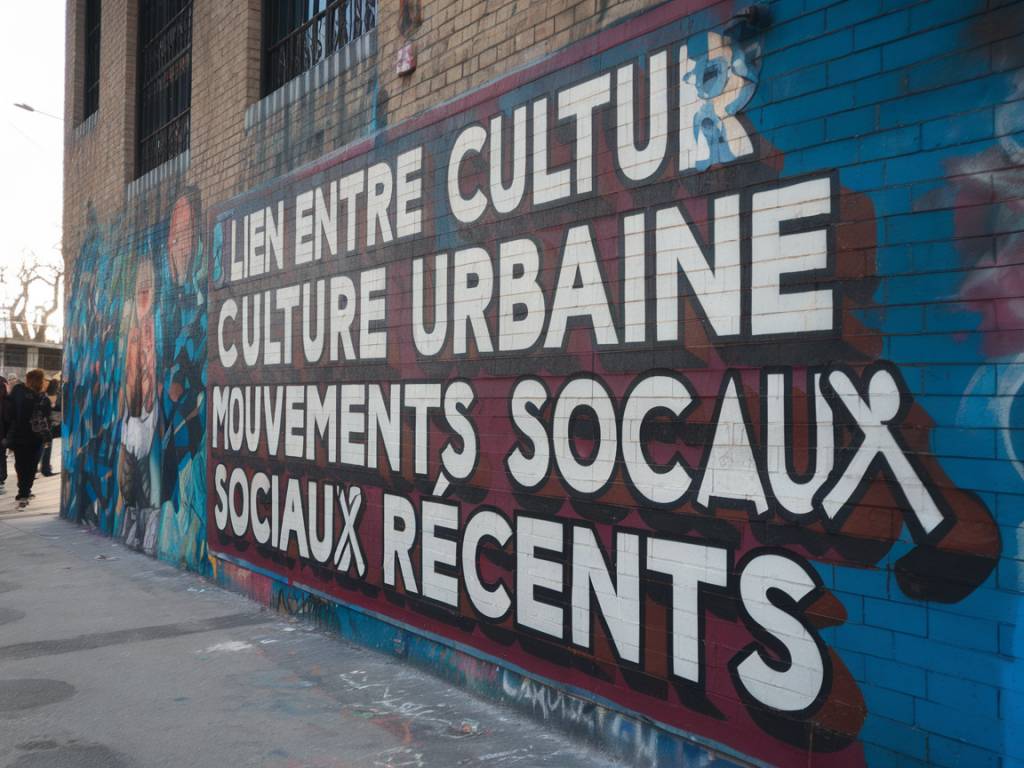

Quand l’art urbain devient discours social

On ne va pas se mentir : les artistes issus de la culture urbaine ont toujours été au cœur des préoccupations sociales. Du rap des années 90 aux murals de quartiers périphériques, l’expression artistique a toujours servi de canal pour dire ce que d’autres n’osent pas prononcer. Aujourd’hui, cette tendance s’accélère. Il n’est plus seulement question de s’exprimer, mais de peser dans le débat public.

Un exemple parlant ? Le morceau « Lettre à la République » de Kery James reste un classique, mais des artistes plus récents comme Freeze Corleone ou Médine continuent de bousculer la norme avec des textes taillés pour interroger les institutions, les médias et l’histoire coloniale. Même dans des formats plus mainstream, des rappeurs comme SCH ou Damso insèrent des vérités crues sur les réalités économiques et sociales que vivent leurs quartiers d’origine.

Le street-art suit la même voie. Banksy, évidemment, mais aussi des artistes français comme Combo ou JR injectent de la politique dans leurs œuvres de rue. Et ça se voit : les fresques post-Black Lives Matter, les tags revendicatifs contre la réforme des retraites ou les murs couverts pour soutenir la Palestine sont autant de prises de position visuelles qui transforment l’espace urbain en terrain d’expression contestataire.

Le streetwear : une armure sociale

Ce que tu portes, c’est ce que tu dis. À l’heure où le vêtement est pris comme un marqueur identitaire fort, le streetwear ne fait pas exception. Il est même en première ligne. Et là encore, l’impact des mouvements sociaux se ressent jusque dans les collections.

Des marques comme PNL Merch, Drôle de Monsieur ou Daily Paper ne vendent pas juste des fringues. Elles racontent une histoire. Celle d’une jeunesse qui ne se voit pas dans les codes classiques, qui préfère afficher son appartenance à un univers de références partagées : le ghetto, la diaspora, les luttes et l’esthétique brute du vrai.

Plus loin encore, le succès de collaborations militantes – comme celle entre The North Face et Gucci mettant en avant la diversité, ou encore les capsules d’Adidas en soutien aux mouvements LGBTQ+ – montre que la mode n’échappe plus à la pression d’un public conscient et exigeant. Même les sneakers deviennent symboles : les Air Max 90 aux couleurs Pan-Africaines ou les Jordan retravaillées par des artistes engagés sont devenues des pièces à message.

Et ce n’est pas un hasard si de plus en plus de jeunes créateurs revendiquent leur background social à travers leurs marques. Leur objectif n’est plus seulement de percer, mais d’instaurer une vision différente, plus inclusive, plus politique. Les vêtements deviennent des manifestes silencieux.

Révolte en streaming : la musique comme canal de mobilisation

On l’a encore vu en 2020 avec les manifestations post-George Floyd : le rap – francophone comme US – a été au cœur de la bande-son des contestations. Pourquoi ? Parce qu’il parle vrai, et parce que la plateforme est là pour porter le message. À l’heure où Spotify, YouTube et TikTok servent de haut-parleurs à grande échelle, un refrain peut devenir slogan. Une punchline peut circuler plus vite qu’un tract.

La France n’échappe pas à ce phénomène. Lors des manifestations contre la réforme des retraites ou les violences policières, nombreux sont ceux qui ont repris en story ou dans les cortèges les paroles de Nekfeu, La Caution ou même IAM. Des punchlines devenues armes.

Mais au-delà des titres contestataires, c’est l’ensemble du mode de vie musical qui devient vecteur de mobilisation. Les freestyles sur Insta, les cyphers dans les parkings ou les apparitions dans les chaînes de média alternatifs (comme Le Média ou StreetPress) donnent aux MC un rôle bien plus politique que ce que les grandes scènes télé leur proposent. C’est dans ce format brut, sans filtre, que la culture urbaine et les mouvements sociaux se croisent réellement.

Le digital : nouveau terrain de lutte et de créativité

Impossible d’ignorer le pouvoir des réseaux sociaux dans cette équation. TikTok, Instagram, Twitter : ils sont devenus les nouveaux murs de la ville. C’est ici que se fabriquent la visibilité et la prise de parole. Et c’est précisément là que la culture urbaine et les mouvements sociaux fusionnent le mieux.

Un exemple ? Le hashtag #JusticePourAdama est devenu viral grâce à un mix de contenus : clips de rap, témoignages, livestreams de manif et memes créés par des utilisateurs venant de la culture urbaine. Idem pour #SoutienMila ou #FreePalestine où beaucoup d’influencers streetwear ou rap relayent des messages pour mobiliser leurs communautés.

Autre effet collatéral : les grandes marques n’ont plus le choix. Soit elles prennent position, soit elles risquent le cancel. Résultat, Nike, Puma ou Converse prennent part à des campagnes de sensibilisation, parfois sincères, parfois plus commerciales. À chacun de juger.

Ce qui est sûr, c’est que sur Insta ou TikTok, on voit naître chaque jour de nouvelles manières de militer via la culture : le t-shirt sérigraphié à message, la chorégraphie de protestation, le remix d’un discours politique sur une prod drill… Tout est bon pour exprimer une position. Et dans cette jungle digitale, la culture urbaine sait comment capter l’attention.

Les nouveaux visages de l’engagement urbain

Longtemps cantonnée à un rôle de « voix des banlieues », la culture urbaine sort aujourd’hui de ce carcan pour se réinventer autour de figures plus diverses. Influenceurs lifestyle, stylistes engagés, vidéastes de quartiers ou DJ militantes… Tous participent à faire évoluer le discours.

Certain·e·s comme Squeezie ou Léna Situations – qui viennent pourtant d’horizons plus soft – n’hésitent plus à relayer des causes sociales proches des codes urbains. Et de l’autre côté du spectre, des figures comme Rudy Gobert (NBA), Youssoupha ou Shay utilisent leur notoriété pour éveiller les consciences, renforcer les communautés ou créer des ponts entre diasporas.

Et ce n’est pas qu’une question d’image. C’est une réalité de terrain : des collectifs comme Banlieues Climat, La Vérité pour Adama, ou des organisations culturelles comme Baco Music permettent une reconnection entre luttes sociales et créativité urbaine. Là où certains voient un melting-pot, d’autres bâtissent un vrai réseau structuré de résistance.

Entre business et engagement : un équilibre à trouver

Reste une question clé : où se place la ligne entre true engagement et opportunisme marketing ? Quand une marque sort une capsule anti-raciste deux semaines après un scandale médiatique, on peut se poser la question. Mais peut-on vraiment reprocher aux acteurs de la culture urbaine d’utiliser les codes marchands pour relayer un message ?

La réponse n’est pas tranchée. À chacun de juger sur pièce. L’important, c’est la cohérence. Si l’engagement est constant, incarné, crédible, alors même la Nike Black History Month ou les slogans de Balenciaga peuvent servir la cause. En revanche, si l’activisme ne sert qu’à vendre des hoodies à 300 €, le public ne se laisse plus berner.

C’est peut-être ça la vraie force de la culture urbaine : sa capacité à faire la part des choses, à tester, filtrer et évaluer ce qui est vrai de ce qui sonne creux. Et c’est exactement à cette intersection – entre vision créative, engagement social et business smart – que se situent les nouvelles formes de résistance contemporaine.

Culture urbaine et société : une fusion désormais inévitable

La culture urbaine ne se contente plus d’être le reflet de la société. C’est un acteur à part entière. Elle influence les discours, façonne les comportements et dicte les tendances. Son impact dépasse les frontières des quartiers, des studios ou des podiums. Il s’inscrit désormais dans les manifestations, les campagnes de dons, les récits alternatifs et même dans les stratégies politiques.

Alors, est-ce que la culture urbaine est devenue le nouveau visage de l’activisme ? Pas uniquement. Mais elle en est aujourd’hui l’un des amplificateurs les plus puissants. En écoutant un son, en choisissant une paire de sneakers ou en repostant un visuel fort, chacun peut participer à ce phénomène. Parce que dans la ville comme sur les réseaux, tout est politique. Et la culture urbaine, elle, a choisi son camp.